- HOME

- 造形活動・絵画制作

造形活動・絵画制作

.JPG)

子どもたちは、感じたことや考えたことを先生やともだちと共有し、

素材を通して表現することで、豊かな感性と創造力を自ら育てていきます。

幼児の表現

私たちは、子どもたちが感じたことをありのままに受けとめ、子どもたちが一人一人自己表現を楽しむことができるような環境を大切にしています。自分が心動かされたことに先生やともだちが共感してくれたら、どんなに嬉しいでしょう。自分が制作する横に喜びを共にするともだちがいる。

そして、その空間と時間を共有し、子どもの思いを受けとめる先生たちがいる。

豊かな感性と創造力は、自ら取り組む心情、意欲や態度と、子どもの心の動きを受けとめる先生や保護者によって培かわれていきます。

陶芸

子どもたちの表現に共感し、認める

(現在は、窯の適切な設置場所がないため、陶芸の活動は中止しています。)

年長児

年長児

ティラノサウルス(年長児)

年長児卒園制作

年長児卒園制作

年長児卒園制作

ティラノサウルスの顔

砂場遊びから見えてくるもの(泥団子から陶芸の活動への連動性)

子どもたちは、砂場で遊ぶのが大好きです。砂は、用具を使ったり、水を加えると自由に形を変えます。泥団子を作る時も、崩れない、程よい大きさのお団子を作るにはどうしたらよいか考えながら作っています。1学期には、年長組の子どもたちがクラス単位でお団子作りに取り組んでいました。互いに情報交換をして、次第にクラスのほとんどの子どもたちが、自分で満足のできるものを作れるようになっていました。些細なことのように思われますが、子どもたちのこうした達成感は自信につながります。こうした経験が陶土を使って作品を作る時の土台となります。

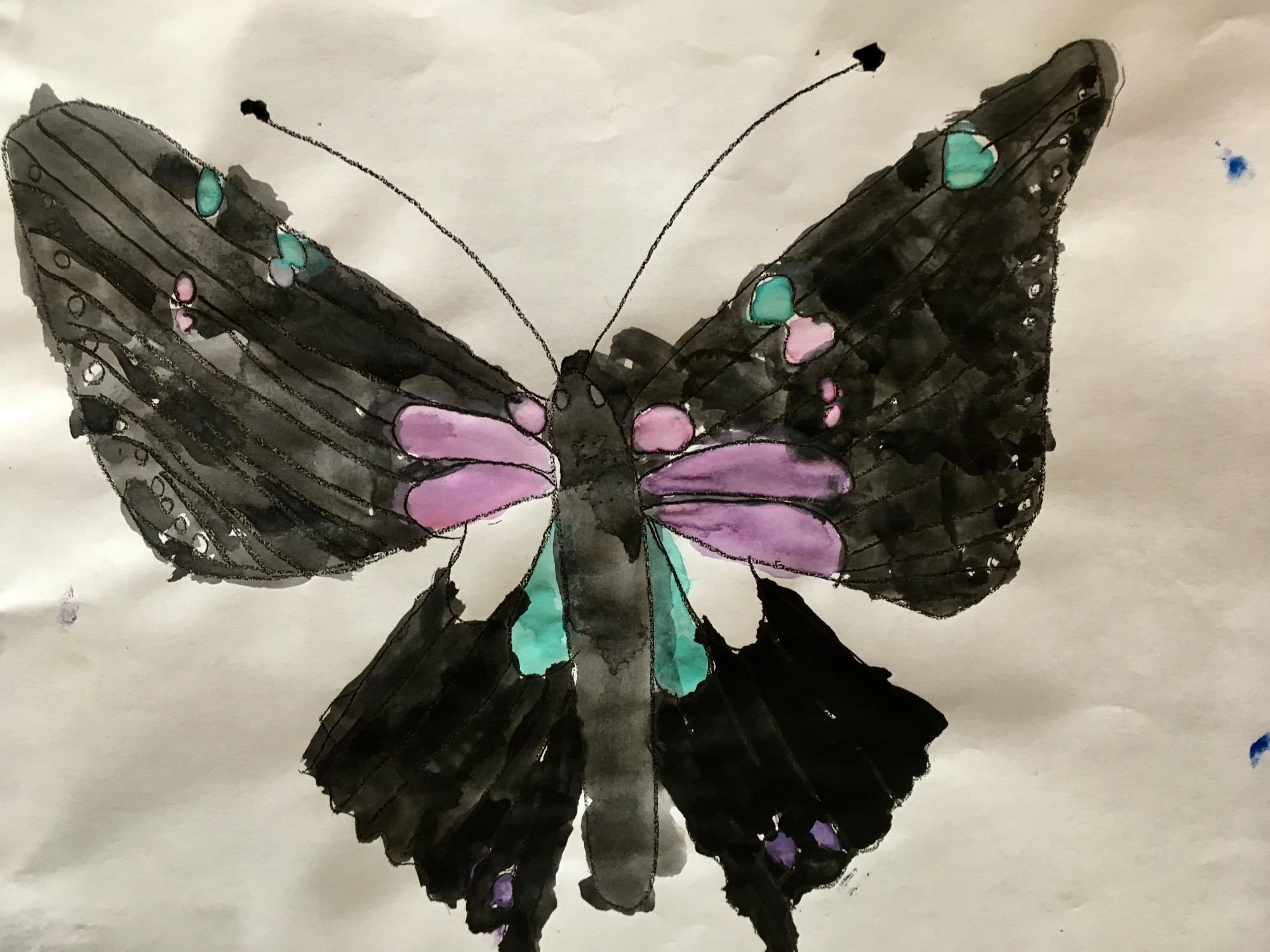

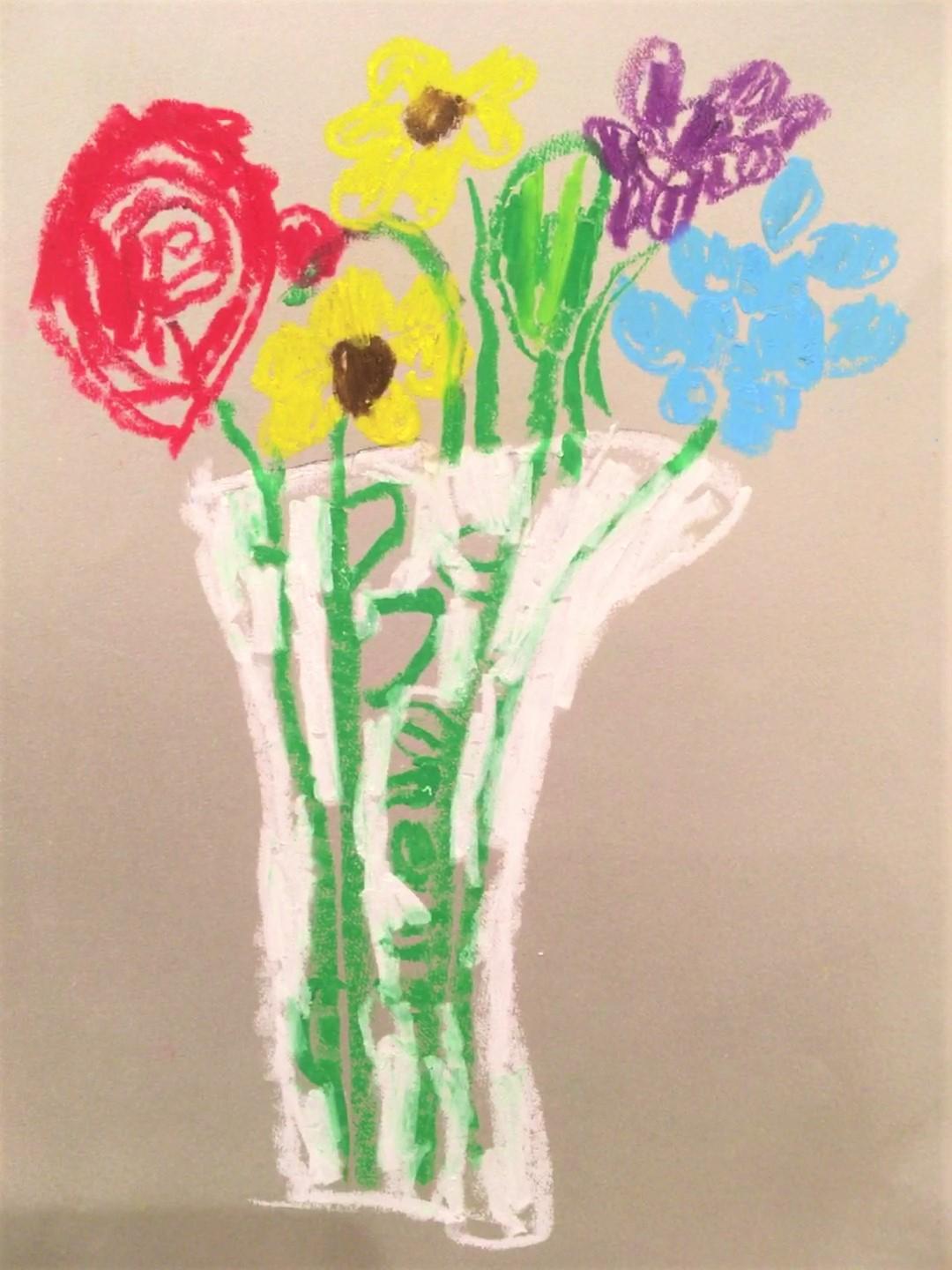

絵画制作

幼児の心の動きに応答する

「先生、これなあに?」 子どもの気付きがもたらすもの

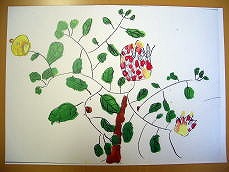

「先生、あれ、なあに?」 園の南側にあるざくろの木に初めて気がついた子どもたちが、先生の所に聞きにきました。

子どもが何かを発見した時、見つけたものが何であれ、それは子どもにとって心躍る何かなのです。そして、子どもたちはその発見を誰かに知らせて、その驚きを共感してほしいと願います。

先生にとってもらったざくろにさわり、感触を楽しみ、そして食べてみます。「すっぱいね。」「甘いよ。」子どもの感じ方は様々です。子どもたちが見つけたざくろから、ざくろを描く活動が始まりました。鉛筆書きで描いた子どもたちのざくろの絵は、一人一人、皆違います。

一つのざくろを手にして、子どもたちはそれぞれ異なるイメージをもちます。私たちは、子どもたちが感じたものを受けとめ、子どもたちが感じたことを表現する喜びを十分に味わえる環境を構成することが大切と考えています。

ざくろ(年長)

子どもが観察したざくろです。子どもの内部ではいろいろなことが育っているということを実感します。実際のざくろの絵は、絵の具で彩色した部分に厚みがあり、写真とは少し質感が異なります。

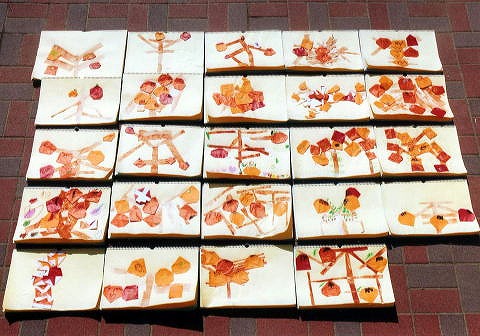

柿(年中)

園庭にある柿の木を見て、実際に柿にさわり、絵を描いたり折り紙を貼って制作しました。初めてこの作品を見た時、思わず「美味しそう!」とつぶやいてしまいました。

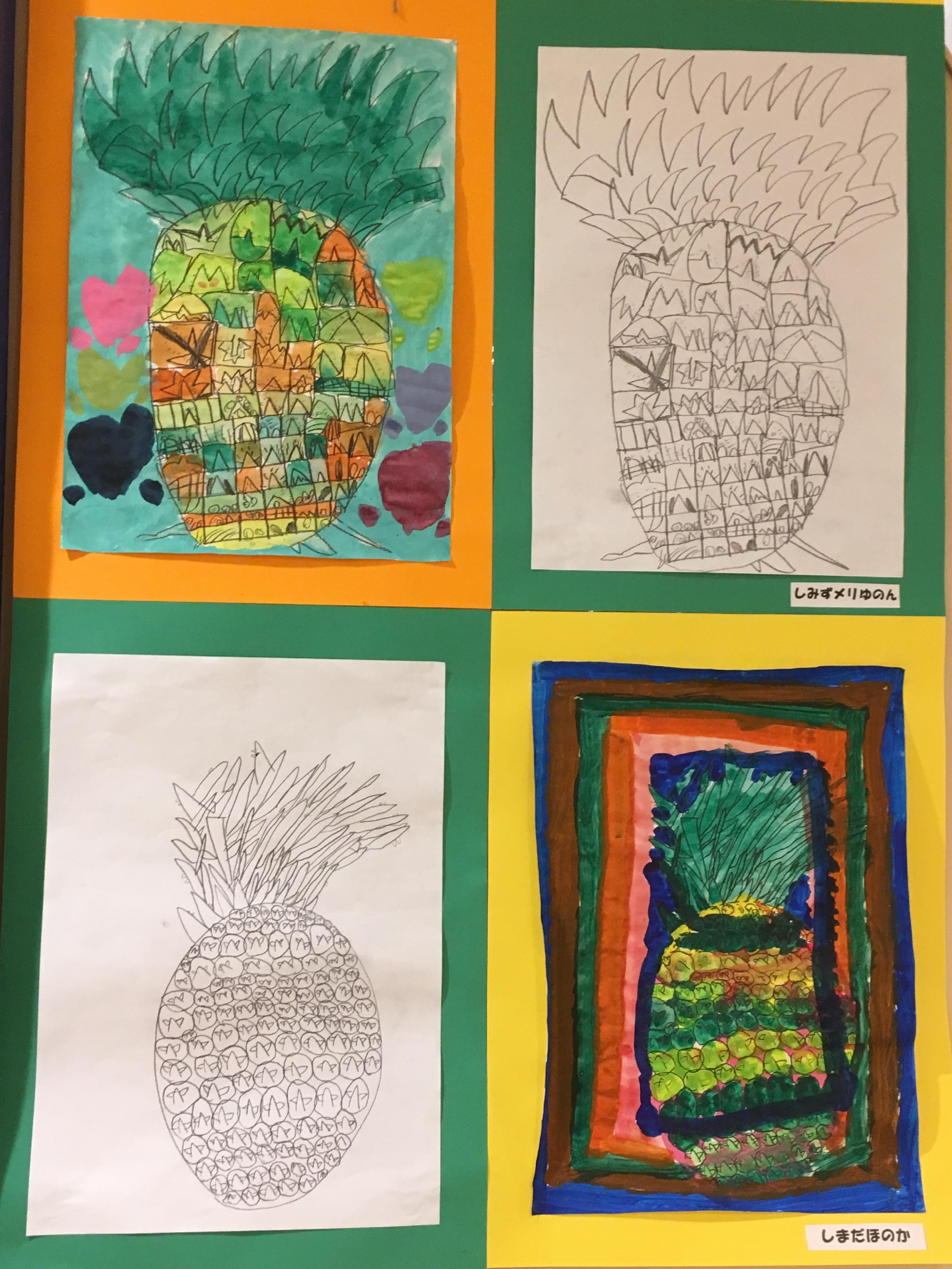

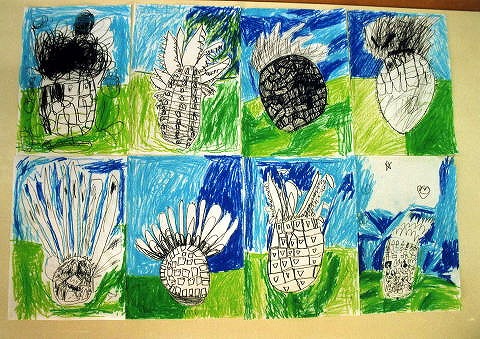

パイナップル(年長)

同じものを見ているのに、子どもによって対象物を見る見方も表現も違います。この後彩色を行います。

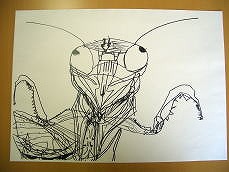

カマキリ(年長)

自然に恵まれた園庭には、カマキリが時折顔を出します。子どもたちは手の平にカマキリを乗せて、カマキリの動きや顔を観察します。